(사진=JTBC)

(사진=JTBC)

이름 석자 앞에 작가라는 수식어를 단 지 57년째. 황석영의 작품세계는 전반기와 후반기로 나뉜다. 그 스타일도 시대의 흐름에 따라 달라진다. 황석영은 우리 시대의 이야기꾼으로 불리지만 동시에 북한에 갔다가 김일성과 감자국수를 먹고 옥살이를 한 문제적 인물 정도로 치부되기도 한다. 그러나 분명한 것은 그의 작품은 독보적이며 사람을 어루만진다. 그가 지난 3월 호주 시드니에서 작가와의 대화를 진행했을 때 한국출신으로 입양된 어느 젊은 독자는 텅 빈 한국서의 기억을 황석영 작가가 채워줬다면서 고마운 마음을 전하기도 했다. 이념이나 문제적 행동을 떠나 그의 작품에는 인간성 상실과 삶의 황폐화가 담겨 있고, 그러한 악조건 속에서도 인간의 훼손된 가치를 극복하고 되살리려는 의지가 담겨 있다. 그가 사랑받는 이유이기도 하다.

1943년 1월 4일 만주 신경에서 태어난 황석영 작가는 광복 후 귀국해 동국대학교 철학과를 졸업했다. 그 이전에 이미 그는 작가란 직함을 달았다. 그는 경복고등학교 재학 시에 ‘입석부근(立石附近)’이란 작품으로 ‘사상계’의 신인문학상에 입선하며 작가의 길로 들어섰다. 초기 작품들에서 황석영 작가는 유려한 문장으로 독자를 매혹했다. 이후 ‘삼포 가는 길’ ‘장길산’을 통해 자신의 문화역사 전반기를 구축했다.

후반기는 지금의 세대가 아는 황석영 문학 세계의 시작이다. 평론가들이 가른 기준이기도 한데 전반기와 후반기를 긋는 선은 방북과 수감생활 이후다. 그 역시 자신에 대해 전반기와 후반기의 시선이 달라졌다고 말한다.

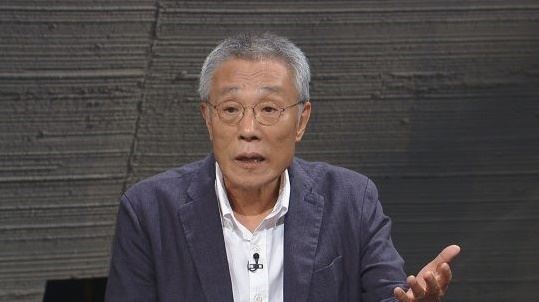

“전반기 나의 문화는 서울식 리얼리즘의 구성과 문체 이런 식으로 썼다면 후반기에는 이제 내 목소리와 내 방식대로 세계의 현실을 담는다 뭐 이런 식으로 써왔다. ‘해질 무렵’이라든가 ‘만각스님’ 이런 등등 일련의 작품들은 아마 나이 때문이기도 하고 우리 사회의 그런 분위기 때문이기도 할 것이다. 기억과 상처를 가지면 그에 따르는 회한이 있지 않나. 그 회한의 자취의 흔적들을 더듬어가는 그런 주제로 일련의 작품이 이어질 것 같다” (2016년 JTBC ‘뉴스룸’ 인터뷰 中)

(사진=창비)

(사진=창비)

■ 현실이 가뒀으나 막을 자 없는 문학의 힘

그러나 사실 이 기준을 나눈다는 것은 무의미할지도 모른다. 황석영 작가의 문학세계는 살아 꿈틀대는 생물체처럼 변모했고, 어디에 시선을 두느냐에 따라 방식이 달라졌을 뿐이다. 1971년 ‘창작과 비평’에 중편 ‘객지’가 발표된 후 황석영 작가가 탐미주의에서 벗어나 민중에 시선을 두게 됐다는 평가, ‘아우를 위하여’(1972) ‘한씨연대기’(1972), ‘삼포가는 길’(1973), ‘노을의 빛’(1973), ‘열애’(1988)등에서는 노동과 생산의 문제, 부와 빈곤의 문제, 경쟁을 향한 혐오의 시선, 인간과 인정(人情)을 다루는 작가로서 스펙트럼을 넓혔다는 분석이 잇따랐다. 특히 대하소설 ‘장길산’을 1974년부터 집필, 10년 만에 완간했을 때는 민중작가로 불렸던 그다.

상황과 현실이 그를 어디로 몰아세웠든 황석영은 작가로서 사회구조적 모순을 말하고 근대화 과정을 통해서나 전쟁을 통해 인간성이 상실되고 소외된 인간들의 이야기를 주로 다뤘다. 더 나아가서는 이렇듯 개인을 물질로 치부하고 인간미를 잃게 만드는 사회 속에서도 인간으로서 살아나가려는 몸부림치는 인물들을 조명하며 삶이란 화두를 놓지 않았다. 갖은 고난과 고통의 연속인 세월 속에서도 낙관과 유머로 사람들을 어루만진 것 또한 그의 작품들이다.

사회를 바라보는 날카로운 시선, 그 안에서 아픈 사람들을 보듬는 생각은 타국의 사람들에게도 통한 모양새다. 그는 ‘오래된 정원’ 인기에 스웨덴 초청을 받는가 하면 호주에서도 영역본 소설들이 줄줄이 출간된 바다.

올해로 만 76세인 그다. 솔직히 말해 앞으로 그가 표현해낼 세계가 몇 작품이나 될는지 알 수 없다. 그러나 분명한 것은 그는 더욱 자유로워졌고, 그의 생각은 세월과 함께 폭을 넓혀 다방면으로 향하고 있다는 것이다. 또한 작품의 유형도 다양해졌다. 지난 2016년 그는 28년만에 단편소설을 내놓으며 애독자들을 환호하게 했다. 그는 농담처럼 공사다망했던 자신의 처지 때문에 먹고 사느라 계약하는 대로 책을 쓰며 단편을 쓸 시간이 없었다고 털어놓은 바다. 그의 표현에 따르면 생계를 위한 ‘글 빚’이었다. 더욱 다채로웠을 작품세계를 가두는 또 하나의 세상 속 감옥이었을 지도 모른다. 다행이도 그 글 빚은 거의 갚았다니 그가 부디 유려한 문장과 날선 시선으로 또 하나의 명작을 만들어주기만을 바랄 뿐이다. 어느 방송에서 그는 말했다. 글은 왼쪽에서 오른쪽으로 쓴다고. 그 특유의 유머러스함도 함께 담겼으면 하는 바람이다.