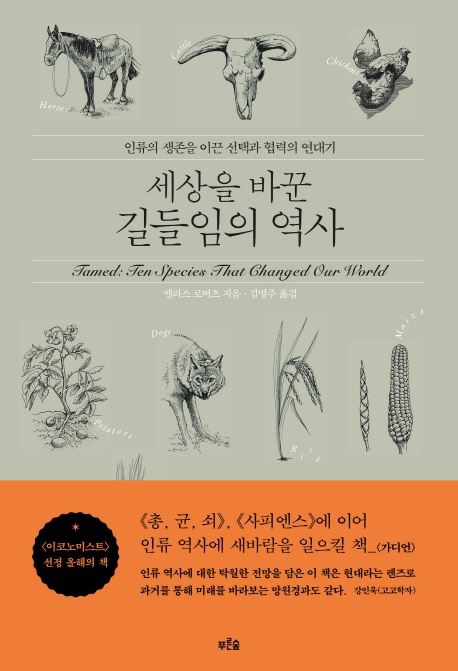

사진=푸른숲

사진=푸른숲

우리에게 익숙한 나물이나 과일을 먹을 때면 간혹 이런 생각을 하곤 한다. 언제 어떤 사람이 이걸 먹어보고 ‘맛있다’, ‘먹어도 되겠다’고 생각하고 주변 사람들에게 알려줬을까다. 그런 생각이 들고나면 신기한 것 투성이다. 먹을 것이 없어 닥치는 대로 먹어보고 그 과정에서 아프기도 하고 죽는 사람도 있었을 것이다. 그 경험이 쌓이고 쌓여 지금의 먹거리를 만들게 됐을 텐데 맛있는 과일 씨앗을 골라 밭에 심을 생각은 어떻게 한 건지, 씨앗이 싹트고 나무로 자라 꽃이 피고 지고 과일을 맺는다는 것을 아는데 어떤 순간과 시간들이 함께 했을지 궁금해지곤 한다. 우리가 사랑하는 반려동물도 마찬가지다. 위험한 동물들의 세계에서 사냥을 돕고 때론 집을 지키며 우리에게 이로운 알이나 우유를 생산하는 동물만 골라 어떻게 집에서 키울 생각을 한 것인지, 그 최초의 순간들이 문득 궁금해지는 때가 있다.

어쩌면 ‘세상을 바꾼 길들임의 역사’를 내놓은 앨리스 로버츠 역시 비슷한 생각으로부터 출발했을지도 모른다. 해부학, 진화론, 발생학을 연구하는 생물인류학자이자 해부학자인 저자는 ‘세상을 바꾼 길들임의 역사’를 통해 수십만 년 동안 세계를 있는 그대로 보고 얻어지는 것들로 연명하던 인류가 어떻게 창의성과 사회성을 발휘해 농사를 짓고 동물, 식물 등 인간이 살아가는 데 필요한 협력자를 얻게 됐는지를 탐구한다.

책을 통해 저자는 우리에게 친숙하지만 놀라운 야생의 과거를 지닌 열 가지 종의 오래된 역사를 발굴한다. 고고학, 언어학, 역사학, 유전학, 지질학을 자유롭게 넘나들며 ‘길들임’이라는 새로운 렌즈로 야생의 씨앗과 들판의 동물이 인류에게 중요한 협력자가 되기까지의 경로를 한 편의 다큐멘터리처럼 펼쳐 놓고 있다.

우리는 밥과 빵, 닭고기와 소고기, 우유와 치즈를 먹으면서도 수많은 야생 동식물 중에 왜 쌀, 밀, 닭, 소 등이 인간의 주요 먹거리가 되었는지에 대해서는 궁금해하지 않는다. 어쩌면 너무 익숙하기에 그 기원과 역사를 묻고 따지는 일조차 어색한 것일지도 모른다. 그러나 인간이 야생에 뿌려졌던 씨앗을 경작하고 들판을 떠돌던 동물을 길들이면서 인구가 증가했고 문명이 성장했다는 것은 자명한 사실이기에 이 길들임의 역사를 훑는다는 것은 곧 우리의 진화에 대한 비밀을 밝혀내는 것이나 마찬가지라는 것이 저자의 설명이다.

이에 더해 저자는 식량 문제, 기후 변화, 줄어드는 야생 등 인간이 초래한 지구의 위기에 대해 함께 다루며 “우리와 협력하게 된 종들만 돌봐서는 안 되며, 야생과 함께 번성하는 방법을 배우는 것이야말로 이번 세기의 과제다”라고 더 나은 미래를 생각하는 이들에게 경종을 울린다.